〒329-2703

栃木県那須塩原市

槻沢442-1

[email protected]

0287-36-3111 (電話)

0287-37-5833 (ファックス)

秋晴れの気持ちのよい日、山の方から何やら煙が…学生たちが木炭と木酢液作りの実習を行っていました。涼しくなったとは言え、薪をくべ、うちわで空気を送り、懸命に火起こしをしていると、額には汗がにじみます。

学生たちがグループで管理する畑にもトンボが飛び交い、葉が黄色くなってきた小豆や大豆の横には、白菜や大根、水菜などが植えられ、冬を過ごす準備が着々と進んでいます。

あらゆる組織のチームリーダーにとって最も重要なスキルのひとつは、適切なプロジェクト計画を立てることです。時間、資金、労力など、必要なあらゆるリソースと、発生する可能性のあるあらゆるリスクを考慮に入れる必要があります。しかし、その前に、まず、コミュニティが直面している問題は何なのか?それをどのように解決するのか?そして、どれくらいの期間で解決するのか?

これらの疑問に答え、最初から最後まで計画を立てることをテーマに、アジア学院スタッフが3回にわたる授業を行いました。国際協力機構(JICA)の授業から着想を得た授業で、学生たちと共に、ほぼすべての学生の出身地域が直面している「地域での野菜生産量の低さ」という単純な問題の改善に役立つプロジェクトを共同で設計しました。

学生はグループに分かれ、このモデルコミュニティについて SWOT 分析を行い、野菜生産の達成に役立つプロジェクト目標を考案し、そのプロジェクト目標の達成に役立つ具体的な成果と必要なタスクを記述しました。

アイデアを検証するための試験的プロジェクトを作成することで、学生は、事前のプロジェクト計画を徹底的に行うことの重要性と、それによりより強力な成果が得られることを理解することができました。すべてのアイデアを一度にテーブルの上に並べることで、現実的な目標と達成可能なベンチマークを備え、コミュニティのすべての人々に実り多い成果をもたらすプロジェクトを作成することができるのです。

今年もアジア学院の田んぼが黄金色に実り、アジア・アフリカ・アメリカ・ヨーロッパ・日本など各国から集まった学生・ボランティア・職員など、コミュニティ総出で稲刈りを行いました!

春に植えた小さな苗が、夏の太陽を浴びて力強く成長し、豊かな穂を実らせてくれました。

突き抜けるような秋晴れのもと、みんなで泥だらけになりながら、鎌を手に一株一株、丁寧に刈り取っていきます。

様々な言語の歌や踊りも飛び交い、田んぼには笑顔と活気が満ちあふれていました。

このお米は、農薬や化学肥料を使わずに、みんなで大切に育てたもの。

一粒一粒に、太陽の光と、育てたみんなの想いが詰まっています。

今年も学生たちの出身国は様々。お米を主食とする国もあれば、そうでない国もあります。

しかし、自分たちが食べるものを、自分たちの手で育てる経験は、誰にとっても特別なものです。そんな想いを分かち合いながら、一株一株、感謝を込めて刈り取りました。

このお米を食べる来年のコミュニティにも、私たちの想いが届きますように。

自然の恵みと、平和への営みに感謝します。

10月18日(土)、19日(日)に行われる収穫感謝の日(HTC)をお手伝いくださるボランティアさんを募集しています。

アジア学院最大のイベントを一緒に作り上げましょう!

★期間

フル参加:10月14日(火)14:00~20日(月)16:00

部分参加:到着日によって集合時間が異なります。

到着日が10月14日(火)~17日(金)→14:00集合(到着日はオリエンテーションです)

到着日が10月18日(土)~19日(日)→09:00集合

日帰りでのお手伝いも歓迎です。

★仕事内容

15~17日:ゲートや看板、掲示物等の作成、運搬、会場設営、調理等

18~19日(HTC当日):調理・食事提供・食器洗い、ゲームや展示の補佐、駐車場等

20日:片付け、打ち上げパーティー

※フードライフワークや朝の集いなど、通常のアジア学院の活動にも参加していただきます。

持ち物や日々のスケジュールについて、ワーキングビジターのページをご参照ください。

★料金

宿泊費:一般 3000円/泊 学生 2000円/泊

食費: 600円/食

※収穫感謝の日当日(10月18、19日)の昼食は無料です。

★お申込みはこちらから

開発による環境汚染と、それに立ち向かうリーダーの姿は、アジア学院の研修の中で重要なテーマの一つです。

9月18日、学生たちは、日本で最初の公害事件である、足尾銅山鉱毒事件の関連地を巡る見学研修に出かけました。

煙害や遊水地化によって廃村となった旧松木村や旧谷中村、また足尾の堆積場の決壊によって広大な農地が被害を受けた群馬県太田市毛里田をはじめ、長距離に及ぶ様々なスポットを1日かけて回りました。

案内してくださったのは、2022年まで市民団体「田中正造大学」の事務局長を務められていた坂原辰男さん。アジア学院でも40年以上にわたり、足尾鉱毒事件と田中正造に関する授業をしてくださっています。

学生たちは自分の地域の環境や人々と重ね合わせながら、真剣に観察し、耳を傾けました。

「真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし。」

足尾鉱毒事件の解決に生涯をかけた田中正造の言葉が重く響く一日でした。

このたび、アジア学院ニュースレター「アジアの土」の記念となる200号(2025年9月号)が完成いたしました!

サポーターの皆様のお手元にはもう少しで到着するかと思います。

ウェブサイト上でもお読みいただけます。こちらからアクセスしてください。

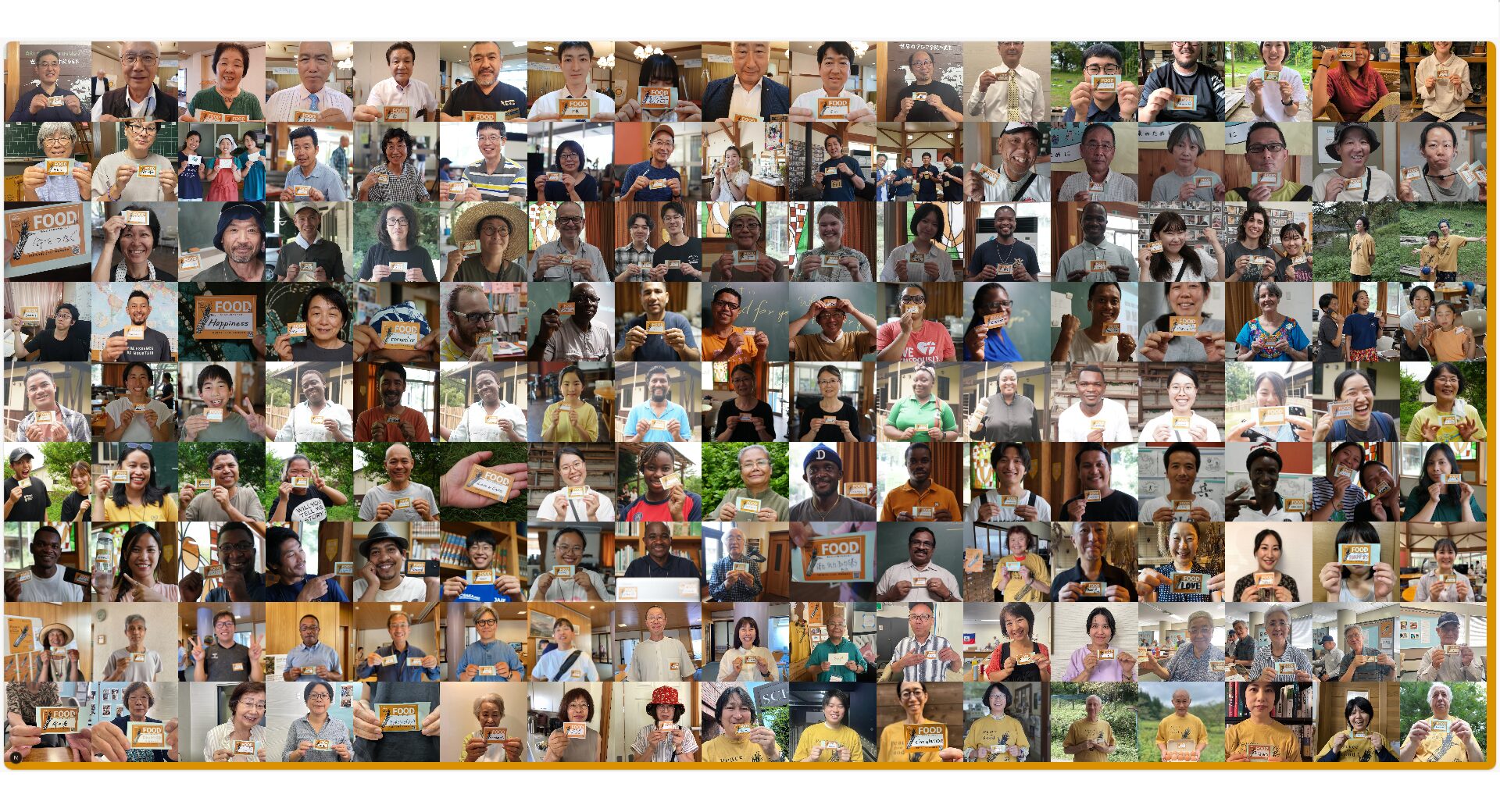

8月1日より始まりました夏の寄付キャンペーン「Peace from Food ― 食べものからの平和」が、本日をもって終了となりました。

アジア学院が大切にしている、「食べもの」という身近なテーマから、多くの皆さまと共に平和について、考え、分かち合う時間を持つことができました!

皆さまの温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

アジア学院の農場では、いよいよ稲刈りが始まりました。来月の18日,19日は収穫感謝の日が持たれようとしています。

どうぞ、アジア学院にいらして、日ごろの労働や自然の恵みに感謝し、共に祝うひとときを私たちと共に過ごしてください!

「Peace from Food ― 食べものからの平和」キャンペーンをふりかえる:https://ari.ac.jp/donate/peace2025

「Cooking for Peace」というテーマを聞いたとき、頭に浮かんだのは“手”のイメージでした。

畑で種をまく手、収穫する手、調理する手、配膳する手――。

アジア学院での自給自足の暮らしの中で、私たちのごはんは本当にたくさんの“手”を通って届いているんだと実感しています。

これまで第1弾から第3弾では、キッチンメンバーにインタビューしながら、それぞれの「食」と「平和」への想いを聞いてきました。

そして迎えた第4弾。今回は、ライターである私自身(山中この葉)がその想いを語る番です。

実は、私もキッチンメンバーのひとり。取材を通して改めて思ったのは、メンバー一人ひとりが、「食」という行為に対して、それぞれの背景や想いを持ちながらも、どこか共鳴し合う感覚を抱いているということです。

アジア学院の生活の中で、「食」と「平和」は切り離すことができません。

キッチンで交わされる何気ない会話、小さな工夫やこだわり――。

そうした日常の一瞬一瞬が、穏やかな平和の礎となっているのだと、私は信じています。

文・山中 この葉(アジア学院 ボランティア)

シリーズ記事はこちら

【「食べものからの平和」Cooking for Peace ①】

【「食べものからの平和」Cooking for Peace ②】

【「食べものからの平和」Cooking for Peace ③】

【「食べものからの平和」Cooking for Peace ④】 ← 今ここ